死後事務委任契約とは、死後に発生する公的機関への届出、葬儀・埋葬、遺品整理といった事務手続きを、信頼できる第三者に生前に委任する契約です。

外国人の方の場合は他にも、在留カードの返却、本国への手続き、ご遺体を本国に搬送する場合はそのお手続きなども必要になります。

また日本人配偶者等の在留資格の外国人の方が配偶者方と死別したら、残されたご家族の手続きも必要な場合もあるので、専門家のサポートをおすすめしています。

手頃に不用品の売買ができて、リユースの点からも有意義なメルカリ、ヤフオクなどがありますね。

ただ場合メルカリ等で販売する場合によっては、古物商許可をうける必要があります。

https://help.jp.mercari.com/guide/articles/1856/

〇許可が不要な場合

・自分が使う目的で購入したものを販売する場合

・友人から無償でもらったものなどを販売する場合

・過去に自分が品物を売った相手本人から買い戻す場合

・海外で購入した物を国内でうる場合

などなど

上記の場合でも継続的に売買をしていると許可が必要とみなされる場合があります。

また品目も関係します。

参考 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50400000010#Mp-At_2

う~ん

なんだか面倒くさそうですね。

とよく言われます。

あとよくお話をさせて頂くのが、提出先が警察署なのも嫌だとよく言われます。

なんか抵抗があるんでしょうね。

しょっちゅう行っていると何も感じませんけど。

面倒くさい事は行政書士に頼みませんか。

コンセプトカフェをご存知ですか。

通称コンカフェ。

最近増えているそうです。

コンセプトカフェとは、特定のテーマを基に、内装、メニュー、スタッフの衣装や接客方法まで、その世界観に統一されたカフェの事をいいます。

メイドさん系やアニメ、動物など世界感は様々みたいです。

サービスも様々みたいで、飲食物に絵を書いたり、一緒に記念写真のチェキを撮影したりするみたいです。

このサービス内容が接待にあたるのかで、風俗営業許可をしないといけないのか、深夜酒類提供飲食店の届出でいいのか、はたまた飲食店営業許可のみでいいのか

ちなみに風俗営業許可、深夜酒類提供飲食店の届出の2つは、飲食店営業許可が必ず必要です。

では風営法でいう「接待行為」とはなんでしょうか。

解釈運用基準(https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/hoan/250530kaisyakuunyokijyun.pdf)

をみてみましょう

抜粋です。

接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。

この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して4の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。

言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。

4 接待の判断基準(分かりやすく記載し直してます)

(1)談笑・お酌等

特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たります。

これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世

間話をしたりする程度の行為は、接待に当たりません。

(2)ショー等

特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌うこと、踊ること、楽器を奏でること等を見せ、又は聴かせる行為は接待に当たります。

これに対して、ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同時に、ショー、歌うこと、踊ること、楽器を奏でること等を見せ、又は聴かせる行為は、接待には当たりません。

(3)歌唱等

特定少数の客の近くにはべり、その客に対しカラオケを歌うことを勧めたり、客の歌に手拍子をとり、拍手をしたり、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たります。

これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対しカラオケを歌うことを勧めたり、若しくは不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為、不特定の客からカラオケの準備をしたり又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待には当たりません。

(4)ダンス

特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為は接待に当たります。

また、客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為は、接待に当たります。

ただし、ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を修得させることを目的として客にダンスを教授する行為は、接待には当たりません。

(5)遊戯等

特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たります。

これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえません。

(6)その他

客と身体を密着させたり、手を握ったりするなど客の身体に接触する行為は、接待に当たります。

ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等は、接待に当たりません。

また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たります。

これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たりません。

なんだか判断が難しいですね。

判断を誤ると、風営法違反になるので注意が必要です。

特にコンセプトカフェはサービス内容や営業形態がそのお店毎に違いますよね。

ここは悩まず、専門家の行政書士に相談してみてはいかがでしょうか。

「行政書士」と聞くと、少し堅いイメージを持たれる方も多いかもしれません。

でも実は、私たちの暮らしのすぐそばで、さまざまな手続きをサポートしてくれる“頼れる存在”なのです。

今回は、日常生活で起こりうる場面別に、行政書士がどのようにお手伝いできるのかをご紹介します。

🧾 1. 親が亡くなった…相続の手続き、どうすれば?

- 相続人の調査、遺産分割協議書の作成、相続関係説明図の作成など

- 「何から始めればいいかわからない」という不安に寄り添う存在

🏠 2. 農地を別の用途で使用したい

- 農地転用や用途変更の手続きなど

💍 3. 国際結婚をしたい/配偶者を日本に呼びたい

- 在留資格認定証明書交付申請、結婚手続きの書類作成

- 外国語対応や文化的配慮も含めた丁寧な支援

🏢 4. 小さなお店を開業したい

- 飲食店営業許可、風俗営業許可、会社設立書類の作成など

- 「夢の第一歩」を法的に支えるパートナー

🚗 5. 車を買ったけど、車庫証明ってどうするの?

- 車庫証明の申請代行、名義変更手続き

- 忙しい方や高齢者にとって心強いサポート

📝 6. 将来に備えて遺言書を作りたい

- 自筆証書遺言のチェック、公正証書遺言の作成支援

- 「想いをきちんと残す」ための法的アドバイス

👵 7. 高齢の親のために後見制度を利用したい

- 任意後見契約書の作成支援、見守り契約など

- 家族の安心を支える法的な仕組みづくり

行政書士は、書類を「作る」だけでなく、「人の想いを形にする」仕事でもあります。

困ったとき、迷ったとき、まずは身近な行政書士に相談してみてはいかがでしょうか。

きっと、あなたの暮らしに寄り添う力になってくれるはずです。

SDGsって、行政書士の仕事にも関係あるのでしょうか。

SDGs(持続可能な開発目標)というと、環境問題や国際協力のイメージが強いかもしれません。

でも実は、私たち行政書士が日々取り組んでいる業務の中にも、SDGsの理念と深くつながるものがたくさんあると思っています。

例えば

〇 空き家の利活用や農地転用を通じた「住み続けられるまちづくり」(目標11)

〇 産業廃棄物の適正処理や環境配慮型事業の支援(目標12)

〇 高齢者の見守り契約や死後事務委任契約による安心な暮らしの支援(目標3・16)

〇 外国人雇用や創業支援を通じた地域経済の活性化(目標8・10)

こうした業務はすべて、地域の人々が安心して暮らし、働き、未来を描ける社会をつくるための土台です。

行政書士は、法令に基づいた手続きを通じて、その土台を確実に支えています。

私自身、長崎という地域に根ざして仕事をする中で、「行政書士の業務で地域に貢献したい」という思いを強くしてきました。

SDGsは、国際的な目標であると同時に、私たちの足元にある課題でもあります。

高齢化、空き家、環境問題、地域経済の担い手不足等、これらはすべて、地域の現場で日々向き合っているテーマです。

機会があれば行政書士の業務とSDGsの各目標を一つずつ取り上げながら、「行政書士の業務を通じてできる地域貢献」のかたちを、わかりやすくご紹介できればな~ と思います。

「制度がある」ことと「制度が使える」ことは、似て非なるものです。

在留資格や就労制度、家族の呼び寄せ、永住申請など、日本には多くの制度が整備されています。

しかし、それらは言語や文化、情報格差によって、必要とする人に届かないことがあります。

行政書士は、制度の“入口”に立ち、誰もが正当に制度を活用できるよう支援する役割を担っています。

書類作成や申請取次だけではなく、制度の背景や目的を丁寧に説明し、本人の意思を尊重した対応を心がけることで、制度の“実効性”を高めています。

企業に対しても、外国人雇用に関する制度の理解を促し、適正な受け入れ体制の構築を支援することで、雇用の場における公正と安心を実現しています。

SDGs目標16が掲げる「平和と公正をすべての人に」は、遠い国際的な理想ではなく、地域の日常の中にこそ根づくべきものです。

制度を“使える”ようにすること。

それは、誰かの生活を守り、社会の信頼を育む第一歩です。

行政書士は、制度と人との間に立ち、静かに、しかし確かに、公正な社会の礎を築いています。

## 🌾農地転用:地域の未来を育てる土地活用

かつては田畑として活用されていた土地も、時代の変化とともに使われなくなり、放置されるケースが増えています。

こうした農地を、住宅や福祉施設、地域のコミュニティスペースなどに転用することで、まちの活性化につながります。

行政書士は、農地法に基づく「農地転用許可申請」の専門家として、以下のような支援を行っています。

- **転用目的に応じた申請書類の作成**

住宅建設、介護施設、保育園など、用途に応じた申請書類を整え、関係機関との調整を行います。

- **地元との調和を図る土地活用提案**

地域住民の声を反映しながら、まちづくりに貢献する土地利用計画を立案。

例えば、高齢者が安心して暮らせる施設や、地域交流の場となるコミュニティ農園など。

農地は、ただの「空き地」ではなく、地域の未来を育てる資源です。

行政書士は、その可能性を引き出す橋渡し役として、まちの再生に貢献しています。

## 👵高齢者支援:安心して暮らせる仕組みづくり

高齢化が進む中、「住み続けられるまち」には、高齢者が安心して暮らせる環境整備が欠かせません。

行政書士は、法的な側面から高齢者の暮らしを支える存在です。

- **任意後見契約の支援**

判断能力が低下する前に、信頼できる人に生活支援を委ねる「任意後見制度」。

行政書士は契約書の作成や公証人との調整を行い、将来への備えをサポートします。

- **遺言書・死後事務委任契約の作成**

「自分の意思をきちんと残したい」「死後の手続きを家族に負担させたくない」 そんな思いに寄り添い、法的に有効な書類作成を支援します。

- **施設入居や身元保証に関する書類整備**

高齢者施設への入居時に必要な契約書や、身元保証に関する書類の作成を通じて、安心して新しい生活を始められるよう支援します。

行政書士は、単なる「書類の専門家」ではなく、高齢者の不安に寄り添い、人生の節目を支えるパートナーです。

地域の高齢者が「このまちでずっと暮らしたい」と思えるような支援を、静かに、しかし確実に行っています。

## 🏡まちの未来は、暮らしの足元から

農地の活用も、高齢者の安心も、「住み続けられるまちづくり」の根幹です。

行政書士は、地域の声を受け止め、法的な手続きを通じてその実現を後押しします。

「産業廃棄物の許可って、環境にも関係あるんですか?」

そんな質問をいただいたとき、私は「はい、まさに地域の環境と未来を守るための大切な許可です」とお答えしています。

産業廃棄物の適正な処理は、SDGs(持続可能な開発目標)の中でも特に「目標11:住み続けられるまちづくりを」「目標12:つくる責任 つかう責任」「目標13:気候変動に具体的な対策を」に深く関わっています。

長崎のような地域では、建設業や製造業が盛んである一方、廃棄物の処理が課題になることもあります。

不法投棄や処理ミスは、自然環境だけでなく、地域の信頼や安全にも影響を及ぼします。

だからこそ、産業廃棄物収集運搬業の許可は、単なる「事業のスタートライン」ではなく、「地域の持続可能性を守る第一歩」なのです。

行政書士として、私はこの許可申請に関わる際、事業者の皆さまが法令を正しく理解し、環境への配慮を持って事業を進められるよう、丁寧にサポートするように心掛けています。

行政書士の仕事は、書類の向こうにある「人の志」や「地域の未来」を形にすることでもあります。

環境と経済の両立を支える縁の下の力持ちとして、私はこれからも、行政書士として地域に安心と信頼を届けていきたいと思っています。

SDGsは、国際的な目標であると同時に、私たちの足元にある課題でもあります。

長崎の美しい自然を守り、地域産業を健全に育てるために行政書士としてできることを、これからも一つひとつ丁寧に積み重ねていこうと思います。

「働きがいも経済成長も」──これはSDGsの目標8に掲げられた理念です。

すべての人が尊厳を持って働ける社会と、持続可能な経済の両立を目指すこの目標は、行政書士の業務とも深く関わっています。

創業支援、外国人雇用、建設業許可──これらの分野で、私たちは制度と現場の橋渡し役として、地域の挑戦を支えています。

🌱 創業支援(長崎市の制度と行政書士の伴走)

長崎市では「創業サポート長崎」という窓口を設け、創業希望者への個別相談、融資支援、セミナー開催などを行っています。

https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/3441.html

さらに、補助金などの制度を活用することで、創業初期の経費負担を軽減し、事業の安定化を図ることができます。

行政書士は、法人設立や許認可取得、補助金申請のサポートを通じて、創業者が本来のビジョンに集中できる環境づくりを支えます。

特に、若者や女性、高齢者の起業は、地域の多様性と活力を生み出す重要な要素です。

🌍 外国人雇用(多様性が生む働きがい)

地方の建設業や介護、農業などでは、外国人材の力が欠かせません。

在留資格の取得・更新、雇用契約の整備、生活支援など、行政書士が関与することで、事業者と外国人労働者の双方が安心して働ける環境が整います。

多様な文化背景を持つ人々が「働きがい」を感じられる職場は、地域の寛容性と成長力を高める土台となります。

🏗 建設業許可(インフラと雇用の基盤づくり)

建設業は、地域のインフラ整備と雇用創出の要です。

許可取得や更新、経営事項審査、入札参加資格申請など、行政書士が確実にサポートすることで、事業の安定と拡大が可能になります。

また、適正な労働環境の整備や安全管理の徹底は、働く人々の「人間らしい仕事」を守ることにもつながります。

🤝 制度と現場をつなぐ「まちの伴走者」として

創業者の夢、外国人の挑戦、建設業者の誇り──それぞれの「働きがい」を支えることが、地域の持続可能な経済成長につながります。

行政書士は、制度の専門家であると同時に、地域の声に耳を傾ける「まちの伴走者」です。

これからも、SDGsの理念を胸に、一人ひとりの挑戦と成長を支えていきたいと思います。

最近、「一人暮らしの親が心配で…」「近所の高齢者が孤立しているようで…」という声を耳にする機会が増えました。

長崎の街にも、静かに日々を過ごす高齢者の方がたくさんいらっしゃいます。

そんな中で注目されているのが「見守り契約」です。

見守り契約とは、定期的な連絡や訪問を通じて、高齢者の安否確認や生活状況の把握を行う契約です。

行政書士としてこの契約に関わるとき、私は「仕事」という枠を超えて、人と人とのつながりを感じることが多くあります。

たとえば、遠方に住むご家族が「何かあったときにすぐ連絡がほしい」と願う気持ち。

あるいは、身寄りのない方が「もしものときに備えて、信頼できる人と契約しておきたい」と話される場面。

見守り契約は、そんな不安や願いに寄り添う仕組みです。

行政書士は、必要に応じて地域の福祉団体や民間事業者と連携し、支援体制を整える役割も果たします。

契約の内容は、月に一度の電話連絡から、定期的な訪問、緊急時の対応まで、ご本人の希望に応じて柔軟に設計できます。

この仕事を通じて私が強く感じるのは、「契約」は冷たいものではなく、信頼の証だということです。

見守り契約は、安心を提供するだけでなく、「あなたはひとりじゃない」というメッセージを届ける手段でもあります。

これからの地域づくりにおいて、こうした契約はますます重要になっていくでしょう。

行政書士として、長崎の街に少しでも安心とぬくもりを届けられたら・・・

そんな思いで、日々のご相談に向き合っていこうと思います。

秋の風が田畑を撫でる頃、ふと「この土地が、次の世代にどう活かされていくのか」と考えることがあります。

農地転用のご相談を受けるたびに、私はその土地に刻まれた時間と、人の想いに触れるような気持ちになります。

農地転用とは、農地を住宅や店舗、駐車場など、農業以外の目的に使うための手続きです。

農地法に基づき、農業委員会や都道府県知事の許可を得る必要があり、申請には多くの書類と丁寧な説明が求められます。

行政書士は、その申請の専門家として、法令と現場の橋渡しを担います。

しかし、私がこの仕事に携わる中で感じるのは、単なる「手続き代行」ではないということです。

例えば、祖父母の代から受け継いだ農地だが、高齢になり農作ができないので、地域貢献の場にしたいというご相談。

あるいは、空き農地を活用して、若い世代が挑戦できる小さなカフェを開きたいという夢。

それぞれの土地には、人の想いが宿っています。

行政書士として、私はその想いを形にするお手伝いをしています。

法令を守ることはもちろんですが、地域の慣習や人間関係にも配慮しながら、地主さん、事業者さん、そして行政との調整を進めていきます。

農地転用は、地域の未来をつくる一歩でもあります。

空き農地が新たな価値を生み、人が集い、交流が生まれる。

そんな場づくりに関われることは、行政書士としての誇りであり、喜びでもあります。

これからも、土地と人をつなぐ仕事を通じて、地域に少しでも温かい風を届けられたら、そんな思いで、日々の業務に向き合っていこうと思います。

👩💼 **暮らしの中で頼れる相談相手**

行政書士は、みなさんの生活の中で必要になる「書類づくり」や「手続き」をお手伝いする専門家です。

役所に提出する申請書など、ちょっと難しく感じる書類をわかりやすく整理して、安心して手続きが進められるようにサポートします。

📄 **どんな場面で役立つの?**

行政書士の仕事はとても幅広く、日常の中でもこんな場面で活躍しています:

- **親の土地を相続するとき**

「相続の手続きって何から始めればいいの?」という不安を解消し、必要な書類を整えるお手伝いをします。

- **飲食店を始めたいとき**

「保健所や役所にどんな申請を出せばいいの?」という疑問に答え、営業許可の申請をサポートします。

- **外国の友人を呼びたいとき**

「在留資格の申請って難しそう…」というときに、必要な書類を準備して安心して手続きできるように支えます。

- **高齢の親の暮らしを守りたいとき**

「介護が必要になったらどうしたらいい?」という場面で、任意後見契約などの安心できる仕組みづくりをお手伝いします。

💡 **身近な存在として**

行政書士と聞くと少し堅いイメージがあるかもしれません。

でも実際は、地域の人々の暮らしに寄り添い、困ったときに気軽に相談できる“まちの相談窓口”のような存在です。

🌱 **まとめ**

行政書士は、みなさんの暮らしのそばで、安心や夢を形にするお手伝いをしています。

書類や手続きに不安を感じたとき、「ちょっと相談してみよう」と思える身近な専門家。

それが行政書士です。

2026年1月から行政書士法が改正されます。

今回の改正では、行政書士の「目的」が「使命」として明文化され、より社会的責任を強く担うことになりました。

これまで行政書士は、行政手続の円滑な実施や国民の利便に資する存在として活動してきましたが、改正後は「国民の権利利益の実現に資すること」が使命として法律に明記されます。

これは、私たちの仕事が単なる書類作成にとどまらず、暮らしの安心や地域社会の信頼を支える役割を持つことを示しています。

さらに、デジタル社会に対応した「職責」の新設や、特定行政書士の権限拡大、無資格者による業務代行を防ぐための規制強化なども盛り込まれています。

法人に対する両罰規定も導入され、制度全体の信頼性が高まることが期待されます。

新しい年を迎えるにあたり、「使命」という言葉を胸に刻み、地域の皆さまに寄り添いながら、安心して暮らせる社会づくりに貢献していきたいと思います。

受験生にとっては長い勉強期間を乗り越える精神力が必要ですが、その過程で培われるのは「法的思考力」と「社会を支える視点」だと思います。

これは試験合格後に行政書士として活動する際、依頼者の不安を解消し、安心を届けるための大切な基盤となります。

また、行政書士試験は「資格取得=ゴール」ではありません。

むしろ、合格はスタートラインです。

地域社会に根ざし、暮らしや事業を支えるために、法律知識をどう活かすかが問われます。

試験勉強で得た知識は、依頼者の人生や事業に寄り添うための「道具」として活用されるのではないでしょうか。

行政書士試験に挑戦することは、自分自身の成長だけでなく、地域や社会に貢献する第一歩でもあります。

合格を目指す皆さんには、ぜひ「学びの先にある人の笑顔」を思い描きながら歩んでいただきたいと思います。

「まずは雑談から始めましょう」

いつもお世話になっている行政書士の先生の話を聞いた時、私は肩の力がすっと抜けるのを感じました。

専門家に相談する場面では、どうしても緊張してしまうものです。

法律や制度の話は難しく、きちんと説明しなければと身構えてしまう方も多いでしょう。

けれど、雑談から始まる相談には不思議な安心感があります。

季節の話題や地域の出来事、日常のちょっとした出来事を交わすうちに、自然と心がほぐれていきます。

そこから「実はこんなことで困っていて…」と本音が出やすくなるのです。

行政書士の仕事は、書類を作るだけではありません。

相談者の気持ちに寄り添い、安心して話せる場をつくることも大切な役割です。

雑談はその入口であり、信頼関係を築く第一歩。

「まずは雑談から」という姿勢こそ、相談しやすい行政書士像を体現しているのではないでしょうか。

専門家であると同時に、地域に根ざした“まちの相談相手”。

そんな存在でありたいと、私自身も強く感じています。

一年の締めくくりである師走は、街も人も慌ただしく動きます。

仕事の整理、家庭の準備、年末年始の行事――気づけば心も体も忙しさに追われてしまう時期です。

そんな時こそ、安心を届ける存在が求められます。

行政書士の仕事は、許認可、相続や遺言など、暮らしや事業の基盤を支えるものです。

師走の慌ただしさの中で「来年に向けて準備しておきたいこと」「年内に確認しておきたいこと」を整理することで、安心して新しい年を迎えることができます。

例えば、 許認可や在留資格の期限チェックなど、こうした一つひとつの確認が、未来の安心につながります。

また、師走は人と人とのつながりを改めて感じる季節でもあります。

地域の行事や年末のご挨拶を通じて、互いに支え合う心が育まれます。

行政書士としても、専門家である前に地域の一員として、皆さまの不安を少しでも軽くし、安心を届ける役割を果たしたいと考えています。

慌ただしい師走だからこそ、立ち止まり、安心を確認する時間を持つことが大切です。

新しい年が希望に満ちたものとなるよう、安心の橋渡し役として、これからも地域に寄り添い続けてまいります。

風俗営業を始めるには、警察署を通じて「風俗営業許可」を取得する必要があります。

これは飲食店営業許可などと比べても、特に厳格で複雑な手続きが求められる分野です。

営業の種類や店舗の構造、周辺環境など、法律や条例に基づいた詳細な基準を満たさなければなりません。

こうした許可申請において、行政書士は大きな役割を果たします。

図面の作成、必要書類の整備、警察署とのやり取りなど、専門的な知識と経験が求められる部分をサポートすることで、申請者が安心して準備を進められるようにします。

特に初めて許可を申請する方にとっては、制度の複雑さや不安を軽減してくれる存在となります。

また、行政書士は単に「許可を取るための手続き代行者」ではありません。

法令遵守を前提に、健全な営業を続けるためのアドバイスや、更新・変更手続きのサポートも行います。

これにより、事業者は長期的に安心して営業を続けることができ、地域社会との信頼関係を築くことにもつながります。

長崎のように地域性を重んじる場所では、風俗営業に対する社会的な視線も敏感です。

行政書士が関わることで、事業者は「法令を守り、地域と調和する営業」を実現できるのです。

行政書士は、風俗営業許可の複雑な制度をわかりやすく整理し、事業者と社会をつなぐ架け橋。

安心して営業を始め、続けていくために欠かせない専門家として、今後も重要な役割を担い続けます。

近年、長崎でも外国人住民の姿を目にする機会が増えてきました。

留学生、技能実習生、観光をきっかけに移住した方など、その背景はさまざまです。

しかし、言葉や制度の違いから、日常生活や仕事の場面で「どうすればいいのか分からない」と戸惑う声も少なくありません。

行政書士は、こうした外国人の方々にとって **安心の相談窓口** となることができます。

たとえば、在留資格の更新や変更手続きなど、専門的な知識を活かしてサポートすることが可能です。

また、外国人を雇用する企業にとっても、適切な手続きは欠かせません。

行政書士は、企業と外国人労働者の双方が安心して働ける環境づくりを支援し、地域の持続的な発展に貢献します。

こうした取り組みは、SDGsが掲げる「誰一人取り残さない社会」の実現にもつながります。

外国人支援は特別なことではなく、地域の一員として自然に取り組めること。

行政書士はその橋渡し役として、地域に根ざした国際交流を支えています。

「困ったときに相談できる人がいる」 その安心感こそが、外国人の方々にとって新しい土地で暮らす大きな支えとなります。

行政書士は、専門知識を活かしながら、地域社会の中で外国人と日本人が共に歩む未来を応援していきます。

行政書士試験に合格した瞬間は、大きな達成感に包まれと思います。

しかし、合格証書を手にしただけでは、まだ「行政書士」として業務を始めることはできません。

実際に活動を始めるためには、行政書士登録という大切な手続きが必要です。

行政書士登録は、日本行政書士会連合会を通じて、所属する都道府県の行政書士会に申請します。

承認されると行政書士証票が交付されます。

登録を終えると、正式に「行政書士」として名乗ることができ、事務所の看板や名刺に肩書きを記載できます。

許認可申請の申請、外国人の在留手続きなど、幅広い業務に携わることが可能になります。

また、地域の行政書士会に所属することで、研修や交流を通じて仲間と学び合える環境も整います。

試験合格はゴールではなく、スタートラインに立つための条件です。

行政書士登録を経て初めて、資格が「肩書き」から「職業」へと変わります。

その瞬間には、試験合格とはまた違う感慨があり、地域社会に貢献する責任と期待を強く感じることでしょう。

行政書士登録は、資格を活かして社会に役立つ活動を始めるための第一歩です。

これから行政書士を目指す方にとって、登録の流れを知っておくことは大きな目標につながります。

合格後の道のりを見据え、準備を整えていきましょう。

師走の街並みは、慌ただしさと温かさが入り混じる独特の空気に包まれます。

人々が一年を振り返り、新しい年に向けて準備を整えるこの時期は、地域の未来を考える大切な節目でもあります。

行政書士として日々地域の皆さまと接する中で感じるのは、「安心して暮らせる仕組み」が地域の力を支えているということです。

許認可等の手続きは一見すると形式的なものに見えますが、実際には生活や事業を守る基盤となり、地域の持続的な発展につながっています。

例えば、高齢の方々が安心して財産管理や相続の準備を進められるように支援すること。

あるいは、地域の事業者が新しい挑戦を始める際に、法的な不安を取り除くこと。

こうした一つひとつの取り組みが、未来に向けた地域の力を育んでいきます。

また、近年はSDGsや持続可能なまちづくりが注目されています。

師走の慌ただしさの中でも、来年に向けて「地域の未来をどう描くか」を考えることは、行政書士としての役割を超えて、地域の一員としての責任でもあると感じます。

環境に配慮した取り組みや、世代を超えた交流の場づくりなど、人のつながりを橋渡しする存在でありたいと思います。

一年の締めくくりに、地域の課題や可能性を見つめ直すことは、未来への贈り物です。

新しい年が、安心と希望に満ちた地域社会の一歩となるよう、行政書士として、そして地域の仲間として歩みを続けてまいります。

建設業を営む皆さまにとって、「経営事項審査(経審)」という言葉は一度は耳にしたことがあると思います。

しかし、実際には「毎年やっているけれど、仕組みはよく分からない」「点数がどう決まるのか曖昧」という声も多く聞かれます。

今回は、経審の全体像を“やさしく”解説し、建設業者の皆さまが安心して取り組めるようにまとめました。

## 🏗 **経営事項審査とは?**

経営事項審査(経審)とは、 公共工事の入札に参加するために必要な“客観的な経営力の評価”のことです。

国や自治体が「この会社は工事を任せても大丈夫か」を判断するために、 会社の規模・財務状況・技術力・社会性などを点数化して評価します。

つまり、経審は建設業者にとっての「経営の健康診断」のようなものです。

## ✅ **なぜ経審が必要なのか**

公共工事は税金で行われるため、 「信頼できる業者に発注する」ことが求められます。

そのため、 - 経営が安定しているか - 技術者が適切に配置されているか - 社会保険など法令を守っているか といった点を、毎年チェックする仕組みが必要になります。

経審はその役割を担っており、 入札参加資格を得るための必須ステップとなっています。

## ✅ **経審で評価される4つのポイント**

経審では、主に次の4つの項目が評価されます。

### ① 経営規模(X点) 売上高や技術者数、工事実績など、会社の“規模”を評価。

### ② 経営状況(Y点) 財務諸表をもとに、会社の“経営の健全性”を分析。

### ③ 技術力(Z点) 技術者の資格や経験、工事成績などを評価。

### ④ 社会性等(W点) 社会保険加入状況、法令遵守、地域貢献などを評価。

これらを総合して点数が算出され、 入札参加資格の判断材料となります。

## ✅ **毎年の更新が必要な理由**

「去年も受けたのに、また必要なのか」と感じる方も多いですが、経審は毎年更新が必要です。 理由はシンプルで、会社の経営状況は毎年変わるためです。

- 売上が増えた - 技術者が増えた

- 社会保険加入状況が改善した など、会社の努力が点数に反映されます。

逆に、

- 決算書の内容が悪化した

- 技術者が退職した といった変化も点数に影響します。

だからこそ、経審は「経営の現状を毎年確認する機会」とも言えます。

## ✅ **行政書士がサポートできること**

経審は専門用語も多く、書類も複雑です。

特に中小規模の建設業者さんにとっては、 「本業が忙しくて手が回らない」という声もよく聞きます。

行政書士は、

- 決算変更届の作成

- 経審申請書類の作成

- 必要書類の整理

- スケジュール管理

- 点数改善のためのアドバイス(専門家連携含む)

など、幅広くサポートできます。

地域の建設業者さんが安心して事業を続けられるよう、 伴走するのが行政書士の役割です。

## ✅ **経審は“経営の見える化”**

経営事項審査は、単なる「入札のための手続き」ではありません。

- 経営の現状を知る

- 改善点を見つける

- 会社の強みを明確にする

こうした“経営の見える化”につながる大切な仕組みです。

行政書士として日々お話を伺っていると、

「こんなこと、相談してよかったんでしょうか」

と、少し遠慮がちにおっしゃる方が少なくありません。

でも、本当はどんな小さな不安でも、誰かに話すだけで心が軽くなるものです。

相談会は、そんな“最初の一歩”を踏み出しやすくするための場所だと感じています。

1. 気軽に立ち寄れる安心感

相談会は、予約もいらず、費用もかからないことが多いので、「ちょっと聞いてみようかな」と思ったときに立ち寄りやすい場です。

専門家に相談するというと身構えてしまう方も、相談会なら自然と話しやすくなるようです。

2. 早めに話すことで、問題が大きくなる前に気づける

手続きや書類のことは、気づいたときには期限が迫っていたり、「もっと早く知っていれば…」というケースもあります。

相談会で早めに状況をお聞きできれば、大きなトラブルを避けられることも少なくありません。

3. 地域の“つながり”を育てる場所に相談会は、ただ手続きの説明をするだけの場ではありません。

「困ったときに相談できる人がいる」という安心感は、地域のあたたかさそのものです。顔を合わせて話すことで、信頼の芽が育っていきます。

4. 行政書士にとっても学びの時間

相談会では、普段の業務では出会わないような相談や、地域ならではの課題に触れることがあります。

それは行政書士にとっても大切な学びであり、より良いサポートにつながる貴重な経験です。

相談会は、特別なことをする場ではありません。

ただ、困っている人が安心して話せる場所をつくる。

その積み重ねが、地域の安心につながっていくのだと思います。

行政書士として、そして同じ地域に暮らす者として、これからも「気軽に相談できる場所」を大切にしていきたいと感じています。

外国人労働者の受け入れが進む日本社会において、企業と外国人の間には言語や文化、制度の違いから生じるさまざまな課題があります。

雇用契約の内容を正しく理解できるか、労働条件が適切に守られているか、在留資格が業務に合致しているか・・・

これらは双方にとって大きな不安要素となり得ます。

そこで重要な役割を果たすのが行政書士です。

行政書士は、外国人が安心して働けるように在留資格の申請や更新をサポートし、企業側には適法な雇用手続きや契約書の作成を支援します。

単なる「書類作成の専門家」ではなく、外国人と企業の間に立ち、信頼関係を築くための橋渡し役となるのです。

例えば、技能実習生や特定技能制度を利用する企業では、複雑な手続きや報告義務が求められます。

行政書士が関与することで、企業は安心して外国人を受け入れられ、外国人も安心して働くことができます。

これは単なるサポートにとどまらず、職場の安定や地域社会の調和にもつながります。

長崎のように国際交流の歴史を持つ地域では、外国人労働者の存在は地域の活力にも直結します。

行政書士は、企業と外国人が共に成長できる環境を整えることで、地域社会全体の持続可能な発展に貢献しているのです。

行政書士は、外国人と企業をつなぐ架け橋。

安心できる職場づくりを支え、共生社会の実現に欠かせない存在として、これからも重要な役割を担い続けます。

今年も残すところわずかとなりました。

街を歩けば、クリスマスのイルミネーションからお正月飾りへと移り変わり、季節の節目を感じますね。

年末年始といえば、大掃除や帰省、初詣など慌ただしい行事が続きますが、実は小さな節目が訪れる時期かもしれません。

例えば、契約の更新や保険の見直し、あるいは親族が集まる場で自然と相続の話題が出ることもあったりするかもしれません。

もちろん、難しい話をする必要はありません。

ただ「今年のうちに確認しておこう」「新しい年を安心して迎えよう」と思うだけでも十分です。

年末の片付けと同じように、心の中の“棚卸し”をしてみると、意外な安心につながるかもしれませんよ。

新しい年が皆さまにとって穏やかで、安心して過ごせる一年になりますように。

行政書士として、地域の皆さまの暮らしをそっと支える存在でありたいと思っています。

新しい年を迎えるとき、私たちは「今年はどんな一年になるだろう」と期待や不安を抱きます。

行政書士にとって2026年は、まさに大きな節目の年です。

来年1月から施行される行政書士法の改正では、これまで「目的」とされていた条文が「使命」として明文化されます。

つまり、行政書士は「行政手続の円滑な実施に寄与し、国民の利便に資し、権利利益の実現に資すること」を使命として、より社会的責任を強く担うことになります。

また、デジタル社会への対応を意識した「職責」の新設や、特定行政書士の業務範囲拡大も注目点です。

さらに、無資格者による申請代行などを防ぐため、業務制限規定が強化され、法人に対しても両罰規定が導入されます。

こうした改正は、行政書士制度の信頼性を高め、依頼者の安心につながるものです。

年の初めに「使命」という言葉を胸に刻み、地域の皆さまに寄り添いながら、より一層頼れる存在でありたいと思います。

2026年が、皆さまにとって安心と信頼に満ちた一年となりますように。

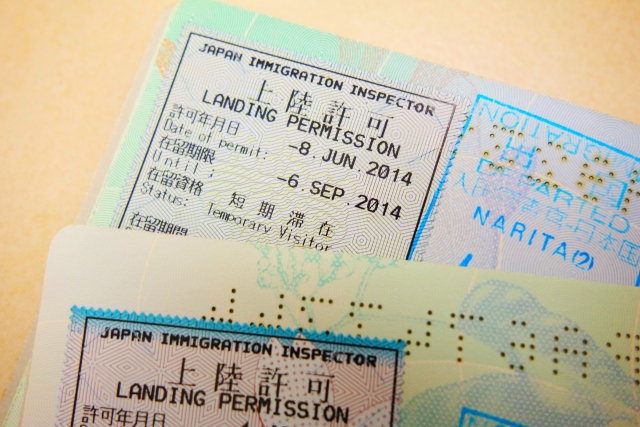

よく耳にするのが「ビザ」と「在留資格」。

日常では同じ意味のように使われることも多いのですが、実はこの2つ、役割がまったく違うんです。

今日は、そっと丁寧に違いをお伝えします。

ビザ=日本に入るための“鍵”

在留資格=日本でどんな生活や活動ができるかを決める“ルール”

このようなイメージを持っておくと、分かりやすくなるかと思います。

■ ビザってなに?

ビザは、日本に入国する前に海外の日本大使館や領事館で発行されるものです。

「日本に入ってもいいかどうか、まずは入り口で確認しますね」というためのもの、と考えるとイメージしやすいかもしれません。

● ビザのポイント

日本に入る前に必要

海外の日本大使館・領事館が発給

入国すると役目は終了

働けるかどうかはビザでは決まらない

■ 在留資格ってなに?

在留資格は、日本でどんな目的で滞在するのかを示すものです。

「働く」「勉強する」「家族と暮らす」など、活動の内容によって種類が分かれています。

● 在留資格のポイント

日本での活動内容を決める

在留期間もこの資格に基づいて決まる

中長期の方には在留カードが交付される

約29種類に分かれている

■ よくある“あるある”

「ビザを更新しなきゃ」→ 正しくは **在留資格の期間更新**

「就労ビザがほしい」→ 実際には **就労系の在留資格**

「ビザがあれば働ける」→ **働けるかどうかは在留資格で決まる**

こうした誤解はとても多いので、やさしく説明してあげると安心してもらえます。

■ おわりに

ビザと在留資格は、似ているようでまったく違う役割を持っています。

外国の方が安心して日本で暮らせるように、そして受け入れる企業や地域の方々が困らないように、正しい理解がとても大切です。

行政書士というと、ひとりで黙々と書類を作っているイメージを持たれることが多いかもしれません。

たしかに、静かに向き合う仕事も多いのですが、実は“仲間と集まって学ぶ時間”もとても大切にしています。

それが、行政書士同士の「勉強会」です。

勉強会と聞くと、少し堅苦しい印象があるかもしれません。

でも実際は、もっとやわらかく、ゆったりとした雰囲気の場です。

近況を話したり、最近の相談事例を共有したり、「こんな制度が変わったらしいよ」と情報を交換したり。

まるで同業者の井戸端会議のような、あたたかい時間が流れています。

行政書士は個人で活動する人が多く、悩みを抱え込みがちです。

そんな中で勉強会に参加すると、同じような経験をしている仲間がいて、「自分だけじゃないんだ」とホッとすることもあります。

専門知識を学ぶだけでなく、安心感をもらえる場所でもあるのです。

また、勉強会は“聞いているだけ”でも十分に価値があります。

無理に発言しなくても、他の人の質問や意見を聞くだけで、自然と知識が増え、視野が広がっていきます。

気負わず、自分のペースで参加できるのが魅力です。

行政書士同士が学び合うことは、結果として地域の安心にもつながります。

正確な情報を届けられたり、より良い提案ができたり、専門家同士の連携もしやすくなるからです。

勉強会は、行政書士にとって

「ちょっと集まって、ちょっと学んで、ちょっと元気になる」

そんな、やわらかい時間です。

もし身近に行政書士がいたら、「勉強会ってどんな感じなの」と聞いてみると、意外な一面が見えるかもしれません。

新しくお店を始めたい時や、事業を広げたい時に出てくるのが「許認可」という手続きです。

名前だけ聞くと、なんだかむずかしそうに感じますよね。

「どんな書類が必要なんだろう」

「これで合っているのかな」

そんな不安を抱えたまま進めるのは、誰でも大変なものです。

行政書士は、そうした“もやもや”を一緒に整理して、安心して手続きを進められるようにお手伝いする専門家です。

必要な書類を整えたり、要件を確認したり、申請の流れをわかりやすくご説明したり。

難しい部分は、どうぞ遠慮なく任せてください。

許認可の手続きは、業種によって細かい決まりがあったり、ちょっとした見落としでやり直しになることもあります。

だからこそ、最初の段階でしっかり準備することが大切です。

行政書士の役割は、ただ書類を作るだけではありません。

「やってみたい」という気持ちを形にして、安心して一歩を踏み出せるように寄り添うことだと思っています。

長崎でも、新しい挑戦をする方が増えています。

"その背中をそっと押せる存在でありたい"

そんな思いで、日々お仕事をしています。

「行政書士」という名前は聞いたことがあっても、実際にどんな相談ができるのか、意外と知られていません。

でも実は、行政書士は皆さんの暮らしのすぐそばで、さまざまな手続きや不安に寄り添う存在です。

たとえば、

- 相続や遺言の準備をしたい

- 会社やお店を始めるための許可が必要

- 外国人の方の在留手続きで困っている

こうした「どこに相談したらいいのだろう」という場面で、行政書士は丁寧に話を伺い、必要な手続きを形にしていきます。

行政書士の仕事は、単に書類を作るだけではありません。

相談者の気持ちに寄り添いながら、状況を整理し、最適な手続きへ導く「伴走者」のような役割も担っています。

特にご高齢の方や、初めての手続きで不安を抱える方にとって、

「話を聞いてくれる人がいる」

「一緒に進めてくれる人がいる」

という安心感はとても大きいものです。

相談は“困ってから”でなくても大丈夫

行政書士への相談は、問題が起きてからでなくても構いません。

「ちょっと気になっていることがある」

「将来のために準備しておきたい」

そんな段階でも、気軽に声をかけていただければ十分です。

早めに相談することで、トラブルを未然に防げたり、より良い選択肢が見えてくることも多いものです。

行政書士は、皆さんの暮らしを支える“身近な専門家”です。

もし手続きや書類で不安を感じたときは、どうぞ遠慮なくご相談ください。

あなたの気持ちに寄り添いながら、安心して前に進めるようお手伝いします。

長崎とベトナムの交流は、実は400年以上前にさかのぼり、朱印船貿易の時代には長崎からベトナムのホイアンへ船が渡り、絹や陶磁器を通じて盛んに交易が行われたそうです。

その中で、長崎の商人とベトナム王女アニオー姫の結婚は、両国の絆を象徴する物語として今も語り継がれています。

この歴史的な背景をもとに、現代の長崎とベトナムは文化・教育・経済の分野で交流を深めています。

さらに、長崎には多くのベトナム人留学生や技能実習生が暮らし、地域社会に新しい文化をもたらしています。

行政書士としての視点から見ると、この国際交流は「暮らしの安心」と直結しています。

外国人の方が日本で働き、学び、生活するためには在留資格などのサポートが欠かせません。

長崎とベトナムの歴史的な絆を背景に、現代の行政書士は国際交流を支える役割を担っているのです。

長崎の街に息づく国際交流の歴史と、今を生きる人々のつながり。

その両方を見つめることで、未来へ続く新しい絆が生まれていくのではないでしょうか。

行政書士の仕事は、書類づくりが中心です。

パソコンが主役になった今でも、実は文房具は欠かせない存在です。

書類に向き合う時間が長いからこそ、手に馴染む一本のペンや、紙の質感が、仕事のリズムを整えてくれることがあります。

私が特に大切にしているのは「書く」という行為です。

下書きをするとき、相談内容をメモするとき、あるいはお客様の想いを整理するとき。

ペン先が紙を走る音は、頭の中を静かに整えてくれるように感じます。

お気に入りの文房具を使うと、不思議と気持ちが落ち着き、書類の一枚一枚に“ていねいさ”が宿ります。

行政書士の仕事は、お客様の人生や事業に関わる大切な手続きばかり。

だからこそ、文房具は単なる道具ではなく、心を整える相棒のような存在です。

最近は、ジェットストリームの多機能ペンを愛用しています。

色違いですが、高市首相も使っているとか

書類づくりの合間に、ふとペンを眺めると、「今日も良い仕事をしよう」と気持ちが引き締まります。

これからも、文房具とともに、皆さまの暮らしや事業を支えるお手伝いを続けていきたいと思います。

事業を始めるとき、あるいは新しい分野に挑戦するとき、多くの方が最初に直面するのが「許認可」という壁です。

「どの書類が必要なのか」「どこに提出するのか」「要件を満たしているのか」——こうした疑問は、初めての方にとって大きな負担になります。

行政書士は、この“見えにくい壁”を取り除く専門家です。

法律や制度に基づき、必要な書類の作成から申請手続きの代理、要件の確認まで、事業者の皆さまが安心してスタートラインに立てるようサポートします。

特に許認可は、業種ごとに細かな基準があり、少しの見落としが「やり直し」につながることも珍しくありません。

だからこそ、事前の準備と正確な書類作成が欠かせません。

行政書士の役割は、単に書類を作ることではありません。

事業者の想いを形にし、地域の挑戦を後押しする“伴走者”として、スムーズな手続きを実現することにあります。

長崎でも、新しい事業に挑戦する方や、既存の事業を広げたい方が増えています。

その一歩を確実に踏み出すために、行政書士としてできることを、これからも丁寧にお伝えしていきたいと思います。

車を買ったり、お引っ越しをしたりすると必要になる「車庫証明」。

「この車を置く場所はちゃんとありますよ」

ということを警察署に伝えるような手続きです。

申請書を書いたり、地図や配置図を作ったり、

平日に警察署へ行ったりと、日々お忙しい方には負担になることもあります。

そんなときにお手伝いできるのが行政書士です。

必要な書類を整えたり、図面を作ったり、提出や受け取りまでまとめてサポートできます。

「書類を書くのが苦手で…」

「仕事で警察署に行く時間がなくて…」

そんな声をよくいただきますが、どうぞ気軽に頼っていただければと思います。

長崎では、道が細かったり、駐車スペースの形が独特だったりと、地域ならではの事情で図面づくりに工夫が必要なこともあります。

地元で活動する行政書士として、そうした“ちょっとした困りごと”にも寄り添いながら、スムーズな申請のお手伝いをしています。

車庫証明は、車との新しい生活を始めるための最初のステップ。

「よく分からないな」と感じたら、どうぞ遠慮なくご相談ください。

皆さまの毎日が、少しでも安心で心地よいものになるようお手伝いできれば嬉しいです。

地域で開かれるイベントには、いろいろな人が集まります。

家族連れの方、外国人、学生さん、ご年配の方…。

そんな“まちの空気”がぎゅっと詰まった場所に、行政書士として参加する機会があります。

イベントの相談会に参加すると、普段の相談会とはまた違った感じがあります。

「行政書士って何をしているの」

「相続のこと、ちょっと気になっていて…」

「外国人の友人が手続きで困っていてね」

そんなふうに、立ち話の延長のような自然な形で相談が始まることも少なくありません。

イベントの良さは、“相談するほどでもないけれど、誰かに聞いてみたい”という気持ちを受け止められるところです。

パンフレットを手に取ってもらったり、ちょっとした質問に答えたりするだけでも、相手の表情がふっと明るくなる瞬間があります。

また、行政書士がイベントに参加することで、

「専門家ってもっと堅いイメージだったけれど、話しやすいんだね」

と感じてもらえることも多く、地域との距離がぐっと縮まります。

イベントは、行政書士にとっても大切な“ご縁づくり”の場です。

その場で相談が完結しなくても、後日に別の相談をくださる方もいますし、家族や知人を紹介してくださることもあります。

地域の人たちが安心して暮らせるように、

「困ったときは、行政書士さんに聞いてみよう」

と思ってもらえるように存在を知って頂きたい。

イベントは、そのきっかけをつくる温かい場所だと感じています。

これからも、地域のイベントを通じて、

行政書士としてできることを少しずつ広げていけたら嬉しいです。

行政書士の仕事は、書類作成や相談対応など、人と向き合う時間が中心です。

しかし、その裏側には、日々の業務を支えてくれる“静かな相棒”たちがいます。

どれも特別なものではありませんが、ひとつひとつが仕事の質を左右する大切な存在です。

1. パソコン

行政書士にとって、パソコンはまさに「事務所の頭脳」です。

申請書類の作成、調査、メール対応など、ほとんどの業務がここから始まります。

画面が見やすく、動作が安定しているだけで、仕事のストレスがぐっと減ります。

2. プリンター・スキャナー

紙の書類が多い行政書士業務では、プリンターとスキャナーは欠かせません。

印刷の速さや静音性、スキャンの精度など、日々の積み重ねが効率を大きく左右します。

最近はクラウド連携ができる機種もあり、書類管理がとても楽になります。

3. デュアルモニター

画面が一つ増えるだけで、作業効率が驚くほど変わります。

申請要件を確認しながら書類を作成したり、メールと資料を同時に開いたりと、

「もう一枚の画面」が仕事を助けてくれます。

4. ボールペン

書き心地の良い一本があるだけで、気持ちが整い、所作にも落ち着きが生まれます。

5. クリアファイルと封筒

書類を丁寧に扱う姿勢は、そのまま信頼につながります。

色分けしたファイルや、少し上質な封筒を使うだけで、依頼者の安心感が変わります。

ボロボロのクリアファイルをお客様に渡す人を見かけますが、お客様がどう思うかを考えた方がいいかもしれません。

6. シュレッダー

個人情報を扱う行政書士にとって、不要書類の処理は必須です。

行政書士の仕事は、人と書類と向き合う丁寧な仕事です。

その裏側で、こうした備品たちが静かに支えてくれています。

「この人に相談してよかった」と感じてもらえる事務所づくりは、

こうした小さな道具たちとの積み重ねから生まれていくのだと思います。

行政書士として活動していると、日々の業務の中で「これはどう進めるのが最善だろう」と迷う場面に出会うことがあります。

そんな時、私にとって大きな支えになっているのが、先輩行政書士の存在です。

先輩方との交流は、単なる情報交換にとどまりません。

経験に裏打ちされた言葉には、実務のコツだけでなく、仕事への姿勢や心構えまで自然とにじみ出ています。

「焦らず、丁寧に進めれば大丈夫ですよ」

そんな一言が、どれほど心を軽くしてくれたか分かりません。

また、先輩方との会話の中で、自分が気づけなかった視点に出会うことも多くあります。

業務の幅を広げるヒントや、地域の方々に寄り添うための工夫など、学びは尽きません。

何より、同じ資格を持つ仲間として、悩みや喜びを共有できる時間は、私にとって大切なエネルギー源になっています。

行政書士の仕事は、一見すると“個人で完結する仕事”のように思われがちです。

しかし実際には、先輩方とのつながりや支え合いが、私たちの活動をより豊かにしてくれます。

これからも、地域の行政書士の皆さんとの交流を大切にしながら、一歩ずつ成長していきたいと思います。